Freud 2.0

Psychologieprofessorin Christine Knaevelsrud sprach in der Urania über „Depressionen online therapieren?“ / Dritte Veranstaltung der Reihe „made in Dahlem: Junge Forschung aus der Freien Universität“

19.06.2019

Über ihre Erfahrungen und Forschung zur Online-Therapie sprach Psychologieprofessorin Christine Knaevelsrud in der Urania.

Bildquelle: Jennifer Gaschler

Das Sinnbild der Psychotherapie ist für viele noch immer die gute alte Freud’sche Couch. Doch Christine Knaevelsrud stellt dieser Vorstellung eine neue gegenüber – einen Patienten vor dem Computer. Die Professorin für Klinisch-Psychologische Intervention an der Freien Universität präsentierte in der Urania ihre Studien und praktischen Erfahrungen zur Online-Therapie: „Die Digitalisierung ist inzwischen in jedem Lebensbereich angekommen“, sagte die Psychologin, die die Vorteile und Herausforderungen einer Behandlung über das Internet kennt.

Christine Knaevelsruds Vortrag war die dritte Veranstaltung der Reihe „made in Dahlem: Junge Forschung aus der Freien Universität“. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler berichten unter diesem Motto in der Urania von ihrer Forschung. Eingeladen ist die interessierte Öffentlichkeit. So soll neues Wissen für alle erlebbar werden – und das aus erster Hand.

Mehr Patienten online erreichen

„Wir erreichen mit den konventionellen Therapieformen nur einen sehr geringen Anteil der psychisch Erkrankten, etwa zehn Prozent“, legte Christine Knaevelsrud dar. Mehr als 25 Prozent der Krankheitslast in Europa sei zudem auf psychische Störungen zurückzuführen: „Also müssen wir unser Behandlungsangebot erweitern“, betonte die Wissenschaftlerin, die sich seit 2001 mit der Möglichkeit beschäftigt, psychische Erkrankungen digital zu behandeln. Es gehe dabei keinesfalls primär darum, Kosten einzusparen. Fast ein halbes Jahr warteten Patienten im Schnitt auf traditionelle Therapieplätze. Andere nähmen die konventionelle Psychotherapie, bei der sich Patient und Therapeut in der Regel gegenübersitzen, aus pragmatischen Gründen nicht in Anspruch: weil die Praxis zu weit entfernt oder nicht barrierefrei ist oder sie im Berufsalltag zeitlich zu unflexibel sind. In Krisengebieten wiederum sei eine herkömmliche Behandlung sowieso nur sehr eingeschränkt möglich.

An all diesen Schnittstellen setzt die Forschung der Psychologin und ihren Kolleginnen und Kollegen an. Das Internet werde ja generell zur Informationssuche und Kommunikation verwendet, fasste Christine Knaevelsrud zusammen. Beide Funktionen eigneten sich gut für Therapiezwecke: „Einen Teil der Behandlung haben wir vorprogrammiert, Texte geschrieben, Videos gedreht – also eine Art professioneller Selbsthilferatgeber. Parallel dazu gibt es die Mail-, Chat-, oder Video-Beratung, bei der Patient und Therapeut direkt miteinander kommunizieren.“ Das Begleitmaterial werde je nach Bedarf vom behandelnden Psychotherapeuten freigeschaltet. „Ein weiteres zentrales Element sind die Schreibübungen der Patienten“, verdeutlichte die Psychologieprofessorin und las Teile eines berührenden Briefes vor, den eine ältere kriegstraumatisierte Frau an das Kind geschrieben hatte, das sie im Zweiten Weltkrieg gewesen war.

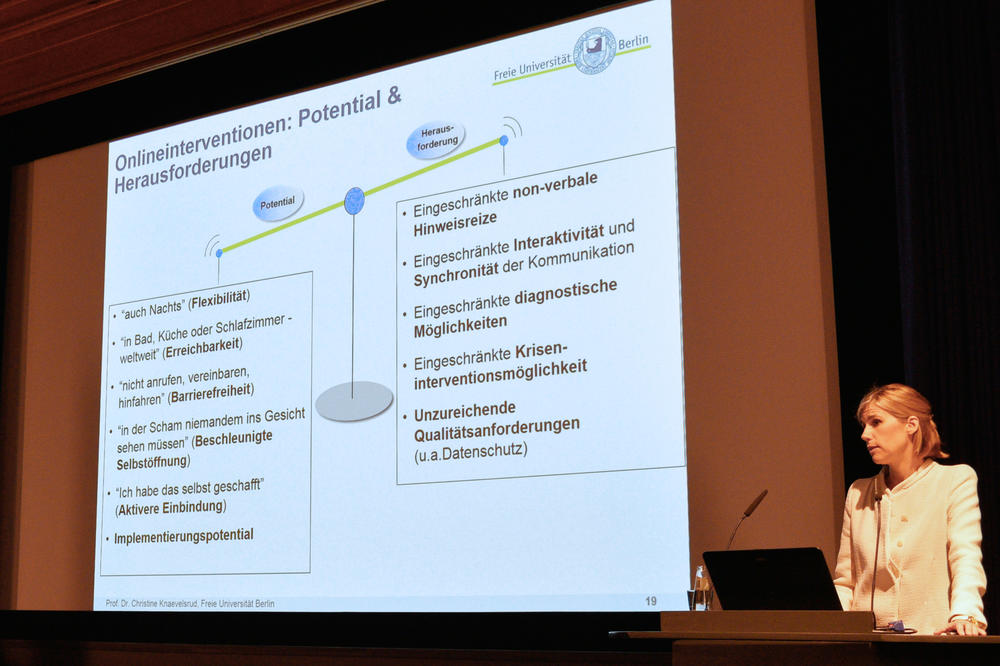

Christine Knaevelsrud wägte das Potential und die Herausforderungen der digitalen Therapie ab.

Bildquelle: Jennifer Gaschler

Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten

Man könne den Erkrankten über das Internet sehr gut im Alltag zur Seite stehen, „denn die Beschwerden kommen ja nicht nur etwa donnerstagmorgens um 11 Uhr, wenn der Termin in der Praxis ist“. Angst-, Zwangs-, Ess- oder posttraumatische Belastungsstörungen, Suchterkrankungen und Elterntraining etwa seien alles Bereiche, für die eine Therapie über die Kommunikationsmedien in Frage komme, erläuterte Knaevelsrud. Es gebe außerdem bereits zahlreiche unabhängige Studien zur erfolgreichen Online-Behandlung dieser psychischen Erkrankungen, teilweise auch als Ergänzung zu oder Nachsorge von klassischen Interventionen.

„Dadurch, dass die Patienten durch viele Schreibaufgaben aktiv in die Therapie eingebunden sind, haben sie anschließend ein großes Erfolgsgefühl: Ich habe es selbst geschafft, meine Probleme zu lösen.“ Manche könnten sich zudem aus der Distanz und sozusagen ohne jemandem vielleicht beschämt ins Gesicht sehen zu müssen, besser öffnen. Deshalb würde das Angebot, über Video zu telefonieren, auch nur selten angenommen. Der ausschließlich digitale Kontakt erlaube außerdem, sich ein individuell-heilsames mentales Bild von der Therapeutin oder dem Therapeuten zu machen.

Herausforderungen der Online-Intervention

Welche Schwierigkeiten, welche Herausforderungen ergeben sich durch digitale Therapieformen? Christine Knaevelsrud berichtete von einer Frau, die ihre Behandlung plötzlich abgebrochen hat. Erst später klärte sich, dass es sie verstört hatte, dass die Psychologin mit Blick auf den verstorbenen Sohn der Patientin das Wort „Selbstmord“ verwendete hatte – anstelle von „Suizid“. „Man muss mit der Sprache sehr exakt sein, vor allem im Schriftlichen. Durch non-verbale Hinweise wie ein Stirnrunzeln hätte ich in einem persönlichen Gespräch erkennen können, dass der Begriff die Patientin verletzt hat. So konnte ich das nicht.“

Ein weiteres Problem: Die Texte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer würden nicht live, sondern binnen 24 Stunden beantwortet, deshalb sei es nicht einfach, in Krisen rechtzeitig zu reagieren. Dennoch bauten – wie im analogen Gespräch – die Erkrankten ein Vertrauensverhältnis zu ihrem Therapeuten auf. Das zeigten die vielen positiven Rückmeldungen.

Zukünftig sind weitere Anwendungsmöglichkeiten denkbar. Was wäre, wenn diagnostische Apps dabei helfen könnten, den Verlauf psychischer Störungen besser vorherzusehen? „Es gibt erste Hinweise, dass spezifische Parameter, die über das Smartphone erhoben werden, dabei helfen können, eine manische Phase vorherzusagen“, erklärte die Psychologieprofessorin. „Die Patientinnen und Patienten könnten ihr Verhalten so selbst beobachten und Veränderungen früh erkennen – und zwar bevor sie diese spüren.“ Mit der Online-Therapie werden also vielleicht bald einige einen kleinen Freud 2.0 in der Jackentasche tragen.